Tout savoir sur la rupture conventionnelle d’un CDI dans le secteur privé

« Clara, en signant cette rupture conventionnelle, avez-vous vraiment mesuré chaque risque et chaque avantage ? »

👉 Rupture conventionnelle d’un CDI : Tout comprendre avant de signer

Clara n’avait jamais imaginé qu’un simple entretien pourrait bouleverser sa vie professionnelle. Après huit années de loyaux services dans une entreprise de Cesson-Sévigné, son directeur l’a convoquée pour « discuter de son avenir ». L’expression sonnait douce, presque bienveillante. En réalité, il s’agissait d’une proposition de rupture conventionnelle, ce dispositif à mi-chemin entre la démission et le licenciement, qui permet de mettre fin à un CDI d’un commun accord.

Beaucoup de salariés, comme Clara, ignorent encore les subtilités de cette procédure pourtant très encadrée par le Code du travail. Et si, derrière la promesse d’une séparation « à l’amiable », se cachaient des pièges juridiques ?

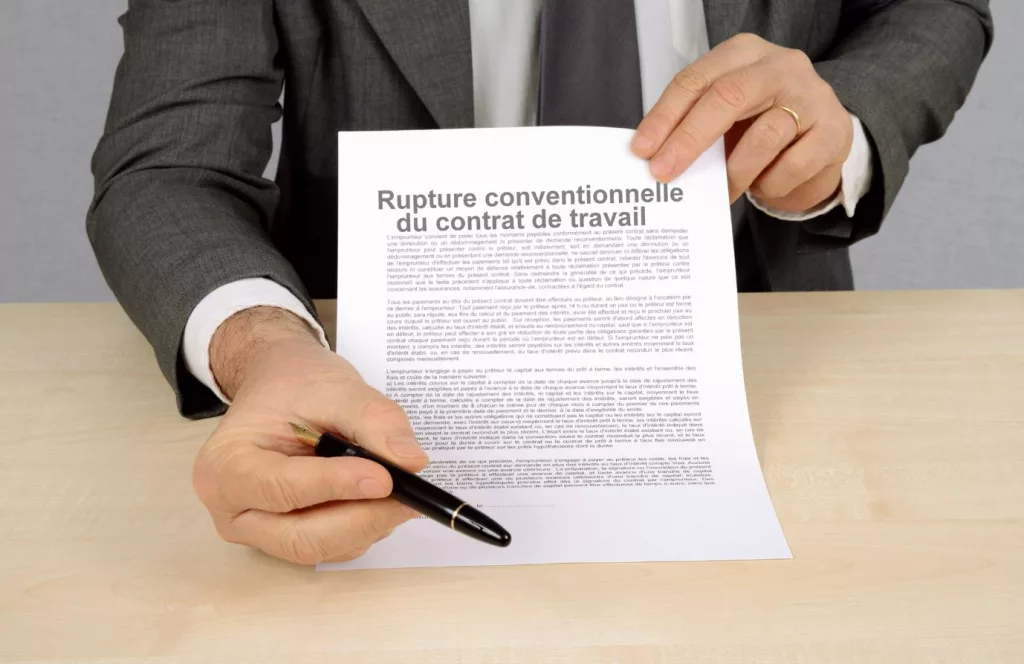

Le principe : Un accord libre et éclairé entre le salarié et l’employeur

La rupture conventionnelle est née en 2008 pour répondre à une réalité : Permettre aux employeurs et aux salariés de se séparer sans conflit ni prud’hommes. Mais cette liberté apparente repose sur une exigence stricte : L’accord doit être librement consenti. Aucune pression, aucun chantage, aucune contrainte.

Elle ne peut concerner que les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI). Les apprentis, stagiaires ou salariés en CDD ne peuvent pas en bénéficier.

Lorsqu’une rupture conventionnelle est envisagée, au moins un entretien doit avoir lieu. C’est un moment crucial : On y discute des conditions du départ, du montant de l’indemnité, de la date de fin de contrat. Le salarié peut se faire assister par un collègue ou un conseiller extérieur s’il le souhaite.

La convention : Un document à ne jamais signer à la légère

Une fois l’accord trouvé, une convention écrite est rédigée. Elle mentionne la date de rupture, le montant de l’indemnité spécifique et les conditions de départ.

Cette indemnité ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement. En pratique, elle dépend souvent de l’ancienneté et du salaire.

Après signature, les deux parties disposent d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires. Si le salarié change d’avis dans ce délai, il peut renoncer à la rupture sans justification.

L’homologation : Une étape obligatoire par l’administration

Passé ce délai, la convention est transmise à la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) pour homologation.

Cette administration dispose de 15 jours ouvrables pour vérifier la régularité de la procédure et le respect des droits du salarié.

Si elle ne répond pas dans le délai imparti, l’homologation est tacite : la rupture est alors validée automatiquement.

Pour les salariés protégés (délégués syndicaux, représentants du personnel, etc.), il faut une autorisation de l’inspection du travail. Sans cela, la rupture est nulle.

Les droits du salarié après la rupture

Une fois la convention homologuée, le contrat prend fin à la date prévue. Le salarié reçoit :

- Son certificat de travail,

- Son attestation France Travail (ex-Pôle emploi),

- Et son solde de tout compte.

Il peut ensuite prétendre aux allocations chômage, à condition de remplir les critères habituels d’activité antérieure.

L’indemnité perçue est en partie exonérée d’impôt et de cotisations sociales, dans certaines limites prévues par la loi.

Les risques de dérive et les recours possibles

Si la rupture conventionnelle repose sur un consentement vicié — menace, pression morale ou dissimulation — elle peut être contestée devant le conseil de prud’hommes dans un délai d’un an.

Certaines décisions de justice ont d’ailleurs annulé des ruptures jugées abusives, notamment lorsqu’un salarié malade, en arrêt ou fragilisé, avait été poussé à signer.

Les juges examinent toujours la liberté réelle du consentement et la clarté des informations transmises.

Le téléservice TéléRC : La dématérialisation simplifiée

Depuis quelques années, il est possible d’utiliser TéléRC, un téléservice officiel du ministère du Travail, pour remplir, signer et transmettre la convention en ligne.

Cette plateforme sécurise la procédure, réduit les délais et permet un suivi administratif plus transparent.

Rupture conventionnelle ou licenciement ? Les différences essentielles

Contrairement au licenciement, la rupture conventionnelle ne nécessite pas de motif économique ou disciplinaire. Elle repose sur l’accord mutuel des parties.

Mais contrairement à une démission, elle ouvre droit au chômage.

C’est pourquoi elle séduit autant de salariés en quête de changement de vie, de reconversion ou de départ serein.

Partir en paix, oui, mais jamais sans se renseigner

Une rupture conventionnelle, c’est un peu comme un divorce à l’amiable : Plus doux qu’un conflit, mais pas sans conséquences.

Avant de signer, il est essentiel de comprendre chaque clause, de calculer précisément son indemnité et d’anticiper la suite (reconversion, chômage, formation).

Comme le rappelle le site officiel Service-Public, ce dispositif doit rester un choix réfléchi, équilibré et transparent.

Clara, elle, a pris le temps de se renseigner. Quelques semaines plus tard, elle a quitté son entreprise, un peu émue, mais sereine — prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie professionnelle.