Référendum du 27 avril 1969 : Pourquoi Charles de Gaulle a dit « Je m’en vais »

« Était-ce la voix du peuple qui résonna ce soir-là, ou le poids d’un destin implacable qui força le général de Gaulle à quitter l’Élysée dans un silence aussi solennel que déchirant ? »

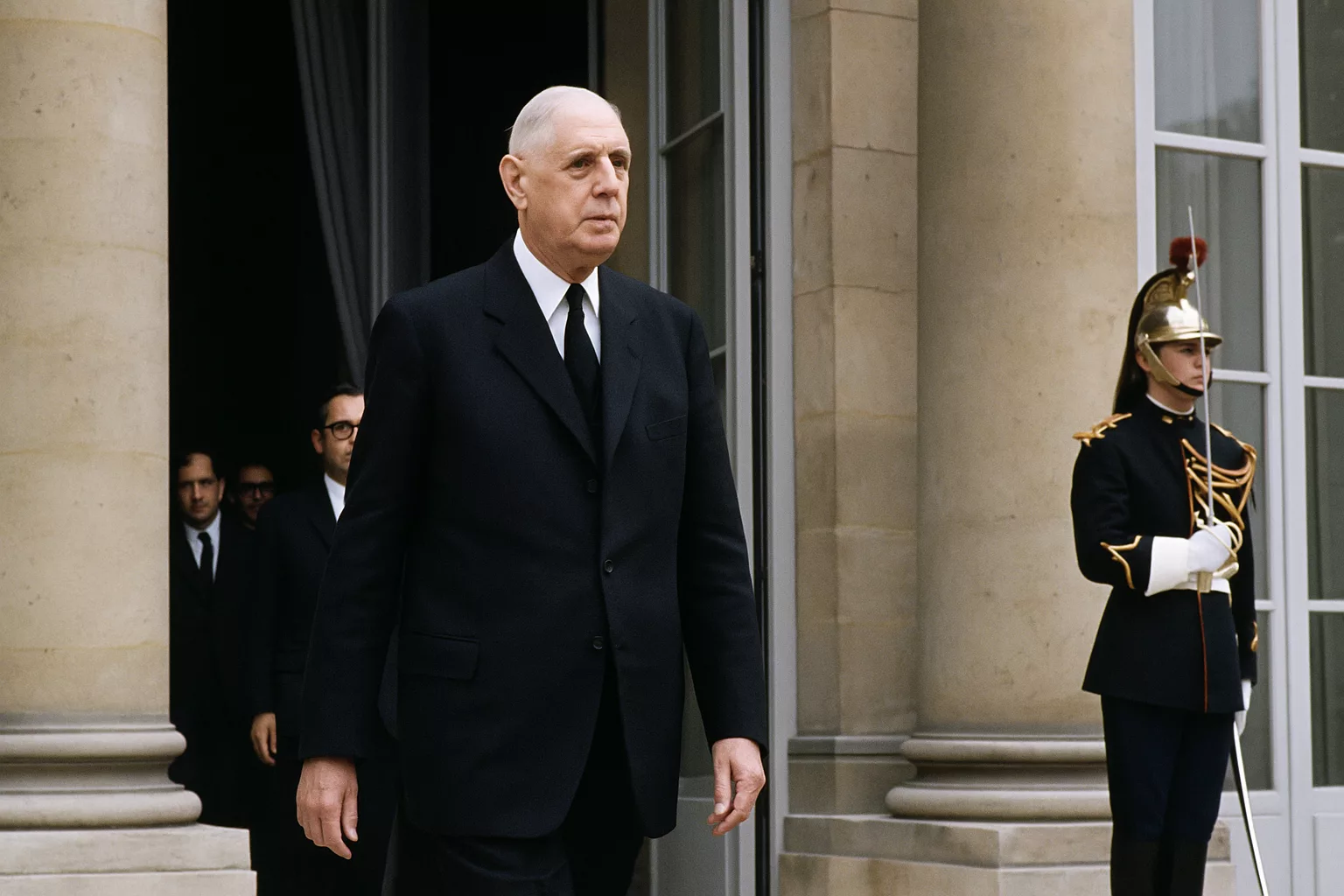

Dans la nuit du 27 au 28 avril 1969, la France entière entre dans un moment historique qui restera gravé dans la mémoire collective. Le général Charles de Gaulle, président de la République française, celui qui avait incarné la résistance face à l’occupation allemande et fondé la Cinquième République, annonce sa démission.

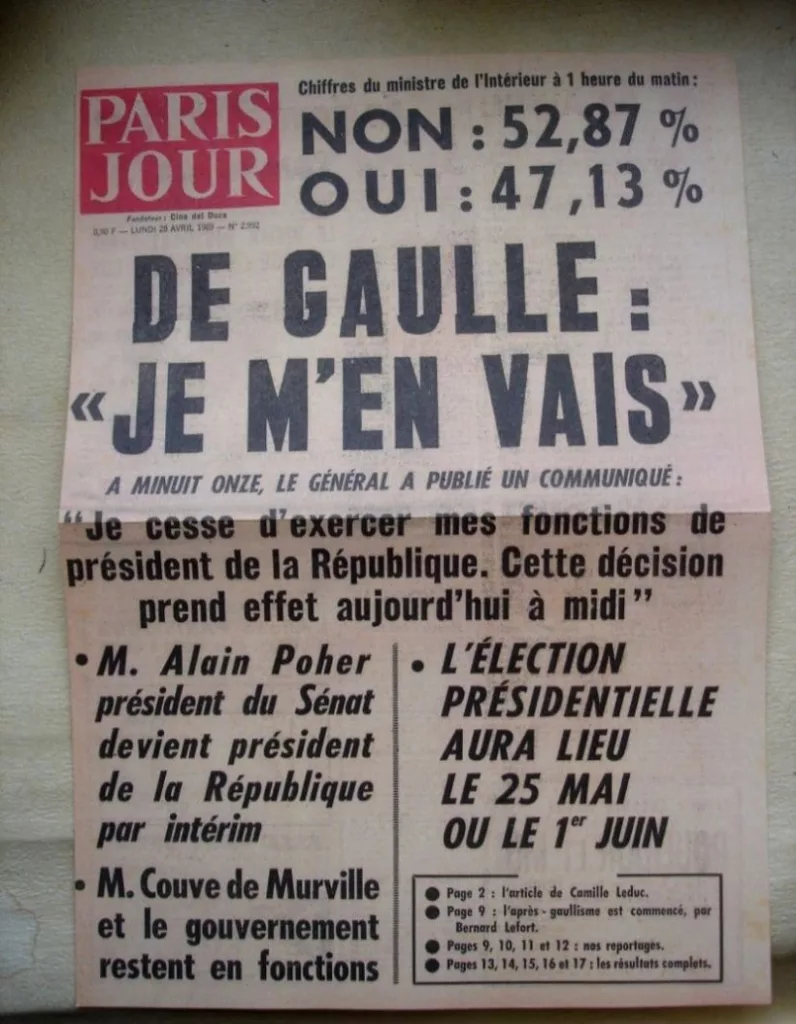

Cet événement n’est pas un simple fait politique, mais un séisme national. Le référendum qu’il avait proposé aux Français vient d’être rejeté par une majorité. Les résultats officiels sont implacables : NON : 52,87 % – OUI : 47,13 %. La réforme du Sénat et la régionalisation, projets de modernisation voulus par de Gaulle, n’obtiennent pas l’adhésion du peuple. Derrière ces chiffres, il y a bien plus qu’un vote technique. Il y a une rupture entre un homme et son peuple, une fracture symbolique entre Charles de Gaulle et la France qu’il avait façonnée à son image.

À minuit onze, dans le silence pesant de l’Élysée, tombe un communiqué qui sonne comme un coup de tonnerre : « Je cesse d’exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd’hui à midi. » Rien de plus. Quelques mots, sobres, froids, solennels, mais qui résonnent comme une abdication démocratique. Ce geste, que peu d’hommes politiques auraient eu le courage d’accomplir, illustre la conception gaullienne du pouvoir : La légitimité ne vient pas des institutions seules, mais directement du peuple souverain.

Le lendemain matin, le quotidien Paris Jour titre en une : « DE GAULLE : JE M’EN VAIS ». Ce numéro du lundi 28 avril 1969 devient immédiatement un document historique. On y lit non seulement les résultats du référendum, mais aussi les conséquences directes de cette défaite : Alain Poher, président du Sénat, devient président de la République par intérim, conformément à la Constitution. Maurice Couve de Murville, Premier ministre, reste en place avec son gouvernement pour assurer la continuité des affaires courantes. Déjà, l’annonce d’une élection présidentielle anticipée est faite : Elle aura lieu le 25 mai ou le 1er juin 1969.

Mais au-delà des chiffres et des annonces institutionnelles, c’est l’atmosphère de cette nuit-là qui marque les esprits. Dans les foyers français, beaucoup découvrent incrédules la nouvelle. Certains ressentent un profond respect pour la parole donnée par Charles de Gaulle, d’autres se réjouissent de la fin d’un pouvoir jugé autoritaire et usé par le temps. Dans les rues de Paris, le silence domine, mêlé à une certaine gravité. Le général, qui avait porté la voix de la France libre à Londres le 18 juin 1940, qui avait résisté à toutes les tempêtes, s’incline cette fois devant la volonté populaire.

Cette démission de Charles de Gaulle n’est pas seulement la conséquence d’un référendum perdu, elle est le symbole de la fin d’une ère. Depuis plus de dix ans, le gaullisme structurait la vie politique française. L’homme d’État avait façonné un régime présidentiel fort, une diplomatie indépendante, une vision nationale intransigeante. Mais en avril 1969, la confiance du peuple s’effrite. Le NON n’est pas uniquement un rejet de la réforme institutionnelle, il est aussi un désaveu politique, un signal d’usure du pouvoir. Pour de Gaulle, cet échec est définitif : Il refuse de gouverner sans la confiance explicite de la nation.

L’aspect le plus marquant de cet épisode reste la fidélité de Charles de Gaulle à sa promesse. Dès le lancement de la campagne référendaire, il avait affirmé que s’il perdait, il quitterait immédiatement la présidence de la République. Là où d’autres dirigeants auraient trouvé mille prétextes pour rester, il choisit de partir. C’est cette rigueur morale qui fait de lui une figure singulière dans l’histoire française. Son « je m’en vais » est à la fois un acte de dignité et un renoncement douloureux.

À travers cet événement, la Cinquième République entre dans une nouvelle phase. Le départ de Charles de Gaulle ouvre une période d’incertitudes et de recompositions politiques. Alain Poher, en tant que président intérimaire, doit préparer le pays à une nouvelle élection présidentielle. Le calendrier est serré : En à peine un mois, la France doit choisir son nouveau chef d’État. Derrière cette échéance électorale se dessine déjà la bataille entre les héritiers du gaullisme et les forces politiques opposées, bien décidées à profiter de la brèche laissée par la chute du géant.

Pour beaucoup de Français, ce moment est vécu comme un basculement irréversible. La une de Paris Jour reste comme le miroir d’une nation saisie par la stupeur. Elle condense tout : Les résultats précis du référendum, la décision radicale du général, la mécanique constitutionnelle qui s’enclenche immédiatement, et l’annonce de la prochaine présidentielle. C’est un instantané d’histoire, figé dans le papier jauni mais toujours brûlant de sens.

L’échec du référendum du 27 avril 1969 et la démission de Charles de Gaulle marquent le crépuscule d’un homme et d’un régime construit autour de lui. Mais cet effacement volontaire, cet adieu silencieux à la politique active, ajoute paradoxalement à sa légende. En choisissant de se retirer plutôt que de rester dans l’ombre d’une légitimité brisée, de Gaulle confirme ce qui le distinguait de tant d’autres : Une vision du pouvoir ancrée dans la dignité et dans le respect absolu de la décision populaire.

Aujourd’hui encore, l’expression « Je m’en vais » résonne comme une formule emblématique de l’histoire politique française. Le référendum de 1969 n’est pas seulement un épisode institutionnel, il est devenu le symbole d’une époque où un président liait son destin à celui de la nation sans compromis. La mémoire collective retient ce geste comme l’une des plus grandes leçons de démocratie : Quand la confiance du peuple s’efface, le pouvoir doit s’effacer aussi.